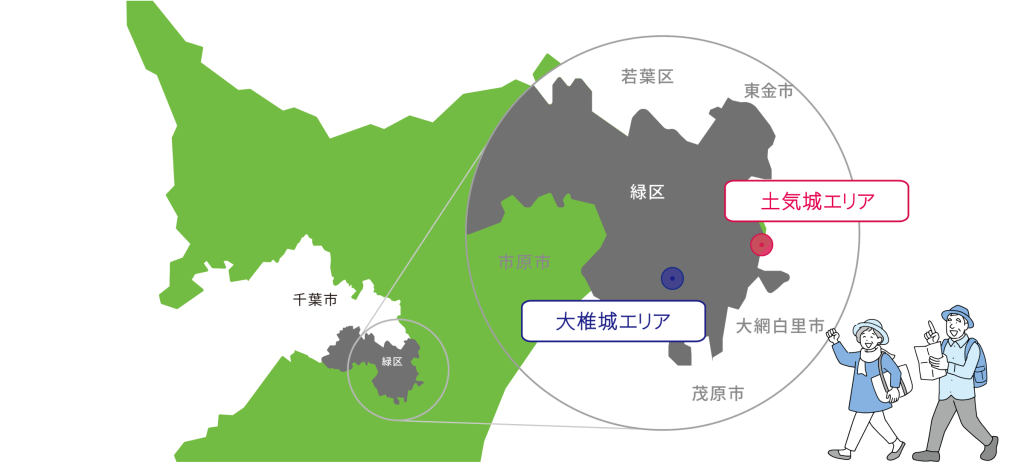

スポットエリア

スポットエリア

土気城

土気城

土気城は中世、酒井氏の本拠地として利用されていた山城です。

土気城主は初代が「酒井定隆」となっていますが、1〜3代目まではあいまいな点が多く、4代胤治と5代康治に関しては各種の文書に記されていて存在が明白です。土気酒井氏の北方の鬼門除けでもあった縣(あがた)神社には、1579(天正7)年12月26日に康治が寄進した絵馬が残っています。このころの土気酒井氏は北条氏の度重なる猛攻に屈し、北条氏の他国衆に入っていました。1590年の小田原合戦で酒井氏は北条方につき、全国統一を目指す豊臣秀吉の軍に攻められ、北条氏とともに滅び土気城は廃城になりました。

かつて土気本郷といわれた松原地区を通ると牛舎があります。この辺りが馬出し曲輪で堀で外側と区切られ、入り口付近の左手に堀があることが目視できます。

牛舎を過ぎると、左右に堀があり、右手に立つ石碑には土気城の歴史が刻まれています。その石碑の後ろに土塁があり、土塁の上に「貴船神社」があります。祠の左前に1997年松原町内一同が建立した「貴船大明神」という石碑があり、また1835年奉納の手水石があります。

その後の土気城

その先の広い一角は三の曲輪で、左手に見える馬頭観音堂のそばには千葉市教育委員会が建てた説明板があり、土気城や酒井氏の歴史が書かれています。

永禄8(1565)年に北条勢に攻められた時は、この辺りは城の外側だったといわれており、酒井氏が北条氏の他国衆になった後、北条氏の指導の下にこの場所を三の曲輪として取り立てたそうです。

この西側には堀がありますが、北条氏の傘下に入ってから掘ったものといわれています。

今に残る土気城跡

さらに進んで、住居型有料老人ホーム「ひまわりの郷」の門の辺りが三の曲輪から二の曲輪に通じる虎口で、左右に堀があり二重になっています。三の曲輪側の二の堀は浅く、二の曲輪側の一の堀は深く、この堀は新しいといわれています。

「ひまわりの郷」の建物に向かうと、左手には小高い盛り土があります。これは土塁で、矢を避けるために屈曲して作られています。土塁の上から西方を見ると深い深い堀があり、北側は急峻な崖になっています。まさに自然の要塞です。

ひまわりの郷の北東のやや高い区域が実城(みじょう)と呼ばれる本丸のあった場所で、「土気城址」と刻まれた石碑があります。北側と東側は急峻な崖な一方で、台地につながる西側はもっとも攻められやすかったため、深い空堀が巡らされています。

今に残る土気城跡

さらに進んで、住居型有料老人ホーム「ひまわりの郷」の門の辺りが三の曲輪から二の曲輪に通じる虎口で、左右に堀があり二重になっています。三の曲輪側の二の堀は浅く、二の曲輪側の一の堀は深く、この堀は新しいといわれています。

「ひまわりの郷」の建物に向かうと、左手には小高い盛り土があります。これは土塁で、矢を避けるために屈曲して作られています。土塁の上から西方を見ると深い深い堀があり、北側は急峻な崖になっています。まさに自然の要塞です。

ひまわりの郷の北東のやや高い区域が実城(みじょう)と呼ばれる本丸のあった場所で、「土気城址」と刻まれた石碑があります。北側と東側は急峻な崖な一方で、台地につながる西側はもっとも攻められやすかったため、深い空堀が巡らされています。

大椎城

大椎城

大椎城は千葉氏発祥の地とされ、海抜40mほどの麓の小字町田付近から40mの坂を登ると標高80mの頂上大椎城に到達します。北、西、南が切り立った断崖の舌状台地に築かれた山城で、東側は台地の基部でくびれ、台地平坦部に連なる村田川が西南麗を流れており、中世連郭式城郭として濠の役を果たしていた旧態が残る重要な史跡です。975年ごろにはこの地域を「大椎」と呼んでいたことがわかっています。

大椎城は平安時代末期、1000年代初頭に上総介忠常が築城後、忠常のひ孫下総権介千葉常兼が修復して居館にしたと伝えられており、常兼の嫡子常重が1126年に大椎城を廃して千葉城(亥鼻城)に移居するまで、約120年にわたって千葉氏の拠点として使われていました。現在目視できる遺構は戦国時代のものと言われており、当時は土気城に酒井氏が住んでいたとされるため、大椎城は中心の城ではなく土気城の支城という位置づけであったと考えられます。

戦国時代、村田川を登って北東から土気城へ向かう進撃を防ぐために備えを万全にする必要があり、物見台や堀切が重要だったと考えられますが、現在もそういった山城の防衛機能が残っています。

大椎城址への行き方は複数あり、調整池にかかる道から急な坂道を登ると「おおじの森(里山地区)指定標識」という看板が右手に見えます。

侵入を防ぐ築城技術

掘り下げられたこの地点は2の曲輪と3の曲輪の間の堀で、中央まで進むと曲線状に作られていることがわかります。

これは侵入兵士の射かけた弓矢が当たりにくいようにした折歪といわれる築城技術の一つで、土塁の作り方や門の作り方にも採用されています。

この堀の西側の上に土塁がありますが、今は低くなり気がつきにくくなっています。

左右に分かれる道と物見台

この堀を突き抜けると、頂上のやや下側に横に移動できるように造られた腰曲輪と呼ばれる左右に行ける道があります。右に進めば物見台まで続いており、左に進めば、3の曲輪、4の曲輪に行けるようになっています。

左右に分かれる道と物見台

この堀を突き抜けると、頂上のやや下側に横に移動できるように造られた腰曲輪と呼ばれる左右に行ける道があります。右に進めば物見台まで続いており、左に進めば、3の曲輪、4の曲輪に行けるようになっています。

右の物見台への道は1の曲輪に上るスロープになっていたと思われる場所ですが、そのままの緩やかなスロープでは攻めてきた兵が上りやすいので、その部分を鋭くえぐり取った「堀切」と言われる防衛設備が残っています。

一方、大椎城から見て酒井氏の居城(土気城)の方角から緩やかに4の曲輪へ向かう方法もあります。村田川を攻め乗る兵は上りやすいここの平地に迂回する可能性もあり、1の曲輪に一気に攻め寄られないようにするには、4の曲輪と堀、3の曲輪と堀が必要だったと考えられます。1の曲輪まで辿り着くと、石柱「史跡大椎城跡」を見ることができます。

小田原の北条氏傘下の土気酒井氏は1590年に北条氏とともに滅びました。土気酒井氏の支城だった大椎城は、負けた側の城だったため、土塁は削られ、空堀は埋め立てられる可能性もありましたが、秀吉の命令により本城の土気城と同様「破却」を免れました。

※大椎城址・4の曲輪・3の曲輪は私有地ですので、住民の方に配慮願います。